Уроки жизни для пятиклассников

Пенсионер Александр Николаевич Лобашинский, житель района Нагатинский Затон, часто приходит в соседнюю школу №1170 — рассказать ребятам о военных годах, которые он застал ребенком, о непростом послевоенном времени восстановления страны из руин, о жизни в Советском Союзе. Его слова - важнейшее свидетельство истории: детство он провел детство в блокадном Ленинграде. Рассказы Александра Николаевича помогают детям прикоснуться к событиям прошлого века через их участника, ну а рассказчик он просто прекрасный — и школьники очень любят эти встречи.

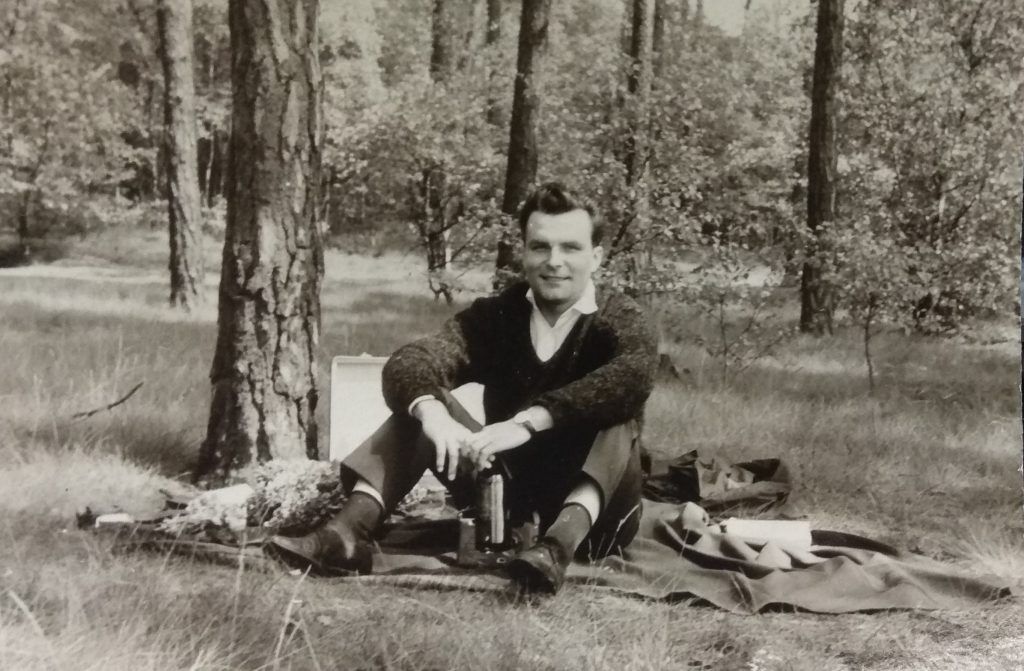

Судьба Лобашинского сложилась непросто, принесла ему много поворотов: ребенок блокадного Ленинграда, большую часть дальнейшей жизни он был разведчиком, жил в Германии, позже работал в издательстве, которое специализировалось на военной тематике. Он был знаком со многими знаменитыми учеными, деятелями науки, известными людьми и даже с президентом России Владимиром Путиным.

Александр Николаевич очень любит беседовать с детьми. Отличный рассказчик, он будто сплетает из нитей своей судьбы кусочки эпохи, открывая юным умам иногда страшные, а иногда и увлекательные подробности. И дети не только лучше понимают нашу историю, не только запоминают ее вехи и атмосферу - они делают для себя очень важные выводы и получают настоящие "уроки жизни".

Блокадные 125 граммов хлеба

Одна из таких встреч состоялась совсем недавно, в декабре. На нее Александр Николаевич пригласил и нашего корреспондента. Обычная школьная обстановка настроила на сентиментальный лад: вспомнились собственные школьные годы, парты, черная школьная доска... В актовом зале школы №1170 — новые аккуратные ряды кресел, перед ними место для почетного гостя.

Ребята ворвались в зал шумным потоком, но очень быстро расселись по своим местам и притихли, выжидающе глядя на Александра Николаевича. В основном пятиклассники, были и ученики из классов постарше. Он поудобнее расположился на стуле.

– В 1941 году мне было всего три года, мы тогда жили в Ленинграде, — начал он рассказ. — Вроде маленький был, не соображал еще ничего... Но оказалось — нет, все помню. Того, что происходило в страшные годы войны, забыть невозможно. Зимой 1941 года стояли сильные морозы. Электричества в городе не было, во всех домах темно, отопления и еды нет. Чтобы как-то отвлечься от голода и холода, я смотрел в окно, наблюдал, что на улице происходит. И тут вижу, как по снегу на санках везут несколько больших свертков, замотанных в одеяла. Я спросил у мамы, что это такое. Она опустила глаза и ответила: это люди, которые очень устали.

На уроках истории школьникам рассказывали, что в блокадном Ленинграде только от голода погибло более 600 тысяч человек. По залу пробежал легкий шепот: ребята делились ужасной догадкой. Его перебил звонкий голос.

— А папа ваш был на фронте? — поинтересовался парнишка с первого ряда.

Александр Николаевич на минуту прикрыл глаза. И словно попал в свое детство. Одно из первых его воспоминаний: холодная квартира, мама показывает черно-белую фотографию и рассказывает, как провожала отца на войну, как они прощались в дверях и плакали...

— Да, мой папа ушел добровольцем на фронт в 1941-м, он был в ополчении, сражался с фашистами под Лугой, это город к югу от Ленинграда. А мама осталась одна с тремя детьми на руках: я — самый младший, моя сестра Галя, ей было четыре годика, и шестилетний брат Вова. Мы буквально выживали. На каждого человека тогда выдавали по 125 граммов хлеба в день, чуть больше куска мыла по размеру. А больше ничего из еды и не было. Растягивали этот ломтик на сутки.

Дети шептались, пытаясь определить, сколько же это — 125 граммов хлеба. Половина буханки? Четверть? Еще меньше?..

— А почему вы не уехали из Ленинграда, если там так плохо было? — наивно спросила девочка из третьего ряда.

— Это было невозможно, — мягко улыбаясь, ответил ветеран. — Весь город был окружен немецкими солдатами. Все выезды перекрыты. В том-то и суть блокады — отрезать все пути спасения. Так что выбора не было. Но нам повезло: благодаря усилиям советских солдат нас эвакуировали в 1942 году. Мы с братом и сестрой вместе с ребятами из детского дома уехали в Ижевск. А маме пришлось остаться в блокадном Ленинграде.

— А что же она там делала без вас? — растерянно спросил один из мальчишек.

— Она не сидела сложа руки, а возглавила отряд противовоздушной обороны, — в словах Александра Николаевича звучала гордость. — По ночам вместе с соседями поднималась на крыши домов на проспекте Горького и сбрасывала фугаски, которыми фашисты осыпали здания с воздуха, чтобы взрывать их. Маму за эти ежедневные дежурства наградили медалью «За оборону Ленинграда».

— А у папы ордена были? — выкрикнули сразу несколько ребят.

Ветеран улыбнулся.

— Да, и отец отличился. У него есть орден Красной Звезды. Такие дают за мужество и отвагу, проявленные на поле боя. Папа рассказывал, как однажды немец выстрелил в него. Казалось, шансов нет, но пуля по счастливой случайности попала в пряжку ремня и отскочила. Благодаря этому он и выжил. После войны папа хранил этот ремень с погнутой пряжкой как зеницу ока.

— А где вы жили после 1945 года? — поинтересовалась школьница.

— Все мы вернулись в Ленинград, — пожал плечами Александр Николаевич. — Помню первую встречу с родителями после разлуки. Мы, дети, кинулись к ним, повисли на их шеях и долго плакали. От счастья, конечно. Чтобы вся семья в войну уцелела — это же фантастическая удача. Жили мы в полуразрушенном доме. Тогда весь город был в руинах, люди начали потихоньку восстанавливать все, что было разбомблено. Помню, нам с соседскими ребятами нравилось бегать по этим развалинам. Мы представляли себя солдатами, которые защищают Родину от фашистов. А однажды мы развели там костер, чтобы погреться. Пока собирали доски, чтобы подбросить в огонь, мой товарищ нашел боевой снаряд и ничего лучше не придумал, как кинуть его в костер. Ба-бах! Такой взрыв прогремел, что аж уши заложило. Мне повезло, я отлетел и упал, ничего не повредил, а одному мальчишке осколок попал в живот. До сих пор перед глазами стоит та ужасная картина.

Профессия — разведчик

До того как Александр Лобашинский вышел на пенсию, он служил... инженером-разведчиком! Узнав об этом, дети оживились и стали наперебой спрашивать: где служил? Это секретная работа? Почему именно такая профессия?

— Все по порядку, — улыбаясь, ответил ветеран. — Я стал разведчиком отчасти из-за отца. Я ведь очень гордился папой. Он прошел всю войну, участвовал в боях, рассказывал мне много увлекательных историй. Я был мальчишкой, слушал его с упоением и уже тогда решил, что буду, как и он, военным. Да и специальность инженера мне была очень интересна. Папа частенько брал меня с собой на работу, на судостроительный завод. Мне было ужасно интересно, как устроен корабль, почему он не тонет, он же такой тяжелый. Поэтому начал углубляться в физику и математику и после окончания школы поступил в Ленинградскую высшую инженерную артиллерийскую академию, выбрал специальность зенитчика. А отучившись там, по распределению поехал служить на Карельский перешеек, в глухие таежные места, где не было никакой цивилизации.

— А что вы делали там? — конечно, ребятам не терпится узнать самое важное: что же делают люди на секретных работах, что за тайны они скрывают.

— Об этом я рассказать не могу — все засекречено, — ответил ветеран. — Даже сейчас раскрывать эту тайну нельзя — такая важная у меня была работа. Но мы же там не только служили, но и жили, как простые люди. Этот суровый край напоминал мне блокадное детство. Конечно, все было не так плохо, но... Тот же постоянный холод, инфраструктуры почти никакой. Мы с товарищами решили так: солдат должен стойко преодолевать любые трудности. Поэтому никто не жаловался.

— И долго вы на севере служили? — уточнила школьница постарше.

— Несколько лет, — сказал Лобашинский. — В 1961 году меня в звании лейтенанта перевели в часть, которая базировалась в восточной Германии, ее тогда контролировали советские войска. Это было очень престижно, мало кому доверяли такую серьезную работу.

— А как же ваша жена? Она с вами поехала, как за декабристом? — спросила одна из девочек.

Александр Николаевич тут же вспомнил свою свадьбу: милую Марину, с которой они дружили несколько лет в Ленинграде, одетую в белое нарядное платье, скромные обручальные кольца, поздравления гостей.

— Конечно, куда же я без моей Мариши, — с улыбкой ответил Лобашинский. — До сих пор помню, как встретил ее на вокзале. Мы обнялись после долгой разлуки, я разузнал, как она доехала. А потом беру чемодан, чтобы идти к машине, а он неподъемный! Оказывается, родители Мариши

переживали, что раз уж в Советском Союзе живется несладко после войны, то в побежденной стране должно быть еще хуже с продовольствием. И они нагрузили ей с собой огромный запас консервов, чтобы мы не голодали. До сих пор без смеха не можем эту историю вспоминать.

— А вы бывали еще где-нибудь за границей? Раз вы были разведчиком, наверное, много приходилось разъезжать по миру? — спросил школьник.

— Да, меня отправляли на задания в разные страны, — ответил ветеран. — Когда я учился в Военно-дипломатической академии, хорошо овладел тремя иностранными языками: немецким, английским и японским. По этим направлениям и работал, выполнял важные государственные задачи. А в 1970-х годах меня перевели в Москву. Мы с Мариной поселились в квартире в Нагатинском Затоне, которую нам выделило государство. За особые успехи на службе я даже получил орден Красной Звезды, как мой отец. Это самая дорогая награда для меня. А через несколько лет я подал в отставку по выслуге лет и устроился в издательство, которое специализировалось на военной тематике.

— А вы знаете каких-нибудь знаменитых людей? Ведь в издательство, наверное, часто приходят известные писатели? — поинтересовались ребята.

— Конечно, знаю, — засмеялся Лобашинский. — И писателей, и ученых. Я помню, как однажды удивились мои коллеги. Мы прибыли в Нижний Тагил на военную выставку. Раннее утро, посетителей еще нет. Идет правительственная делегация, которую возглавляет Владимир Путин. Вдруг президент замечает меня, подходит, улыбается. Мы поздоровались и немного поболтали. А когда мы попрощались, ко мне подбежали все коллеги и наперебой: «Ты что, самого Путина знаешь?!» И я им и шутливо говорю: мол, кто ж нашего президента-то не знает!

Раздался звонок — конец урока. Время беседы подошло к концу. Но дети сидели, не двигаясь с мест, и молчали. И наконец почти хором спросили:

— А вы придете к нам еще?

— Конечно, увидимся в следующем месяце!