Унесенный ветром

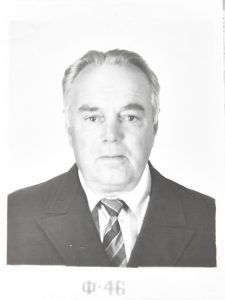

В Бирюлеве Восточном больше 20 лет прожил фронтовик Дмитрий Игнатьевич Велигура (1912– 1993). Во время Великой Отечественной получил орден Красного Знамени за необычный подвиг: трехчасовой полет над Москвой на унесенном ветром аэростате.

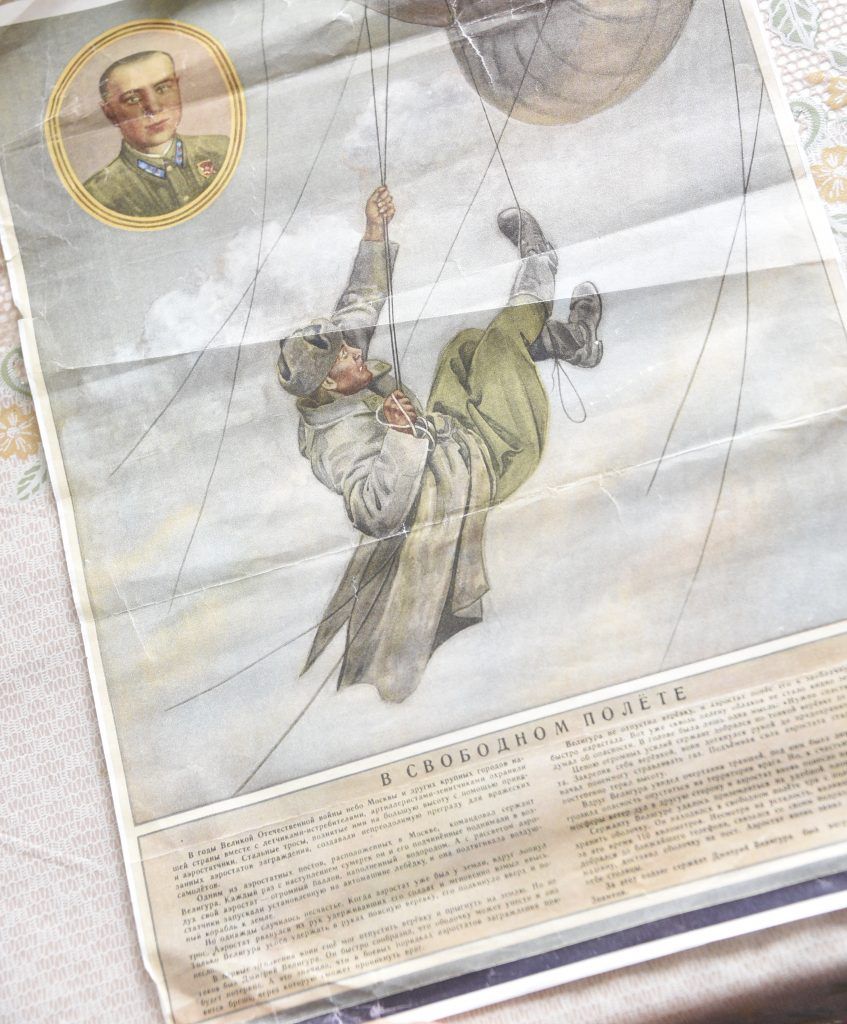

Аэростаты заграждения стали одним из символов военной Москвы. В вечерних сумерках в воздух всплывали гигантские серебристые рыбины. Они мешали вражеским самолетам снижаться: это уменьшало точность бомбометания и упрощало задачи зенитной артиллерии.

Но аэростат мог в одночасье стать врагом и для самих бойцов противовоздушной обороны. Налетал ветер — и ленивая «рыбина» начинала метаться, как загарпуненный кит. Инциденты с аэростатами случались в Москве за войну не раз. История Дмитрия Велигуры была первым подобным случаем. И одним из немногих, обошедшихся без человеческих жертв.

«СПАСИБО ОТЦУ — РОДИЛ ЗДОРОВЫМ»

Дмитрий Велигура славы не искал и красноречием не отличался. Однако в двух книгах, с разницей в полвека, появились рассказы, изложенные от его лица. Скорее всего, они были записаны с его слов профессиональными журналистами — как говорили в советское время, «литературными обработчиками».

В первой книге — «Рассказы строителей метро» (1935) — обнаружились сведения о его ранней биографии. А в сборнике «Стерегущие небо» (1986), посвященном прошлому и настоящему войск ПВО, — о его фронтовом подвиге.

Родился Велигура в селе Новостроевка Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровская область Украины). Отец покинул семью, и мальчику пришлось в девять лет пойти в батраки. Потом отец обосновался в Москве — и Дима, не умевший даже читать, перебрался к нему. Выучился на столяра. Поехал в Магнитогорск, в котором еще и бараки не были построены, — значит, это была весна 1929 года, парню в лучшем случае исполнилось на тот момент 17 лет. Трудился плотником, потом бетонщиком и монтажником. Вернулся в Москву, стал точильщиком на «Парижской коммуне». А в 1933 году комсомольца Диму мобилизовали на строительство метро.

В мае 1935 года Велигуре, 23-летнему бригадиру кессонной шахты Метростроя, вручили в Кремле почетную грамоту ЦИК СССР — за «большевистские темпы… работы в тяжелых геологических условиях». В «Рассказах строителей метро» приводится простодушная фраза, которой бригадир объяснял причину своих трудовых успехов: «Спасибо отцу — родил здоровым».

РОКОВАЯ ЛЬДИНКА

Накануне войны Дмитрий Игнатьевич трудился в ремонтных мастерских Камвольно-прядильной фабрики имени М. Калинина.

В мае 1941 года 29-летнего токаря отправили на военную переподготовку и зачислили в 1-й полк аэростатного заграждения. Он сразу отлично себя зарекомендовал: сильный, умелый, жизнь повидал! Когда началась война, лучшего кандидата на должность командира отделения было не найти. А расположилось отделение возле подмосковной деревни Черепково — сейчас это часть района Кунцево, там, где находится Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии.

28 ноября 1941 года в седьмом часу утра поступил приказ «выбрать», то есть спустить на землю, аэростаты, благополучно отслужившие ночную смену. Аппараты использовали «тандемом» — верхний крепился к тросу нижнего. Зажужжал барабан автолебедки, подтягивая нижний баллон к земле. Убедившись, что бойцы уже его «треножат», то есть привязывают к вогнанным в землю «штопорам», сержант Велигура гаркнул:

— Выбрать верхний аэростат на четвертой скорости!

Моторист снова запустил лебедку, а его помощник стал скалывать клещами с троса наледь. И вдруг льдинка отлетела мотористу в лицо. Боец чертыхнулся и зажал глаз руками. Этого мгновения хватило, чтобы универсальный блок лебедки заглотнул вертлюг — звено, соединявшее тросы аэростатов. И трос оборвался. Аэростат, дотронувшийся было до земли стропами, ринулся от нее прочь.

Дмитрий Велигура машинально ухватился за одну из строп. Его поволокло по утоптанному снегу. Командир только и успел, что накрутить веревку на запястье. А потом почувствовал, что уже не касается земли.

В первые секунды он еще мог спрыгнуть, но… Как потом отвечать за «вверенную посту материальную часть», то есть пропавшую оболочку аэростата?

ТОЛЬКО ВВЕРХ!

Надо было добраться до клапана, стравить газ и заставить аэростат спуститься. Велигура начал карабкаться по стропе — а в ней было 40 метров. На земле он одолел бы ее в два счета. Но сейчас закоченевшие без рукавиц ладони зря размазывали кровь по отполированной наледью веревке. Сержант раз за разом соскальзывал вниз.

Даже просто висеть становилось нелегко: плечи понемногу начинало сводить от напряжения, в груди все немело. Вдруг Дмитрию пришло спасительное воспоминание о Магнитке, где он лазил по строительным лесам. И сержант, болтавшийся между небом и землей, ухитрился обвязать себя концом веревки вокруг пояса на манер монтажника.

Теперь можно было оглядеться и оценить обстановку. Аэростат несло на северо-восток, Велигура ясно различал Центральный аэродром на Ходынском поле. Приземляться в городе — плохо: оболочка аэростата обо что-нибудь порвется.

Ветер переменился, аэростат погнало назад, к Кунцеву. Снизу донеслось отвратительное: «Джиу-дзыдзы!»

— Понял: из пулемета по мне бьют, очевидно, за диверсанта приняли, — рассказывал много лет спустя Дмитрий Игнатьевич составителю сборника «Стерегущие небо». — И так мне показалось глупо и обидно погибнуть от своей же пули, что это придало мне силы, покарабкался я вновь наверх.

Брюхо аппарата потихоньку становилось все ближе. Вот и клапан… И вдруг аэростат влетел в облако. Час от часу не легче — эдак к фрицам занесет, а ты и не поймешь! Наконец внизу появился просвет, и через него Велигура увидел поляну. Вроде пустая… Сержант дернул шнур. Раздался свист, и земля понеслась навстречу.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ГРУЗ

Его окружили какие-то дети. Он поначалу не смог сказать им ни слова: горло намертво пересохло, губы и щеки сковала ледяная маска. Кое-как сумел выдавить: «Враг близко?» И узнал, что приземлился на нашей территории, в семи километрах от фронта, рядом с совхозом «Малино» (теперь это район Зеленограда).

Подкатила полуторка, из нее выскочили трое бойцов. Выполнить их команду «Руки вверх!» было непросто: обледенелая шинель превратилась в пудовые латы. Велигура показал солдатам изодранные в клочья ладони, потом перевел взгляд на лежавшую в его ногах сдувшуюся оболочку аэростата.

— Ничего не случится с твоим пузырем, — буркнул красноармеец. — А вот ты можешь и слинять! Кто тебя знает, что ты за птица. Поехали, разберемся!

Велигуру доставили под конвоем в особый отдел части, расквартированной в Малине. Он не обижался даже в душе: понимал, что нужна бдительность. Его допросили, созвонились с Москвой — и там им подтвердили, что утром из Черепкова унесло на аэростате командира отделения. Дмитрия Игнатьевича накормили, перевязали ему ладони и хотели проводить отдохнуть.

— Матчасть надо бы доставить! — взмолился Велигура. — Иначе не успокоюсь.

На повозке, запряженной двумя лошадьми, вместе с ездовым он отправился на ту самую поляну — и вернулся в Малино с драгоценным грузом только в девять вечера. А на следующий день за Дмитрием Игнатьевичем и аэростатом приехал комиссар полка. И ахнул: голова сержанта, еще вчера черная как смоль, была сплошь белой…

ЕШЬТЕ, ДЕВУШКИ, КАПУСТУ

Позднее будет подсчитано: Велигура дрейфовал в воздухе около 3 часов, на высоте от 600 до 1000 метров, и преодолел 110 километров. Причем аэростат — этим Дмитрий Игнатьевич особенно гордился — оказался невредим. 4 марта 1942 года сержанта наградили орденом Красного Знамени.

Велигура продолжал службу в ПВО. Застал момент, когда весной 1942 года бойцов-мужчин стали заменять девушками.

— Они приехали такие худенькие, — рассказывает падчерица героя Татьяна Мартынова. — А через несколько месяцев щечки у них стали розовенькие. Потому что он где-то раздобыл капусты, сам заквасил и прямо-таки заставлял их есть ее с картошкой.

После войны Дмитрий Велигура вернулся на фабрику имени М. Калинина. Это предприятие находилось (по крайней мере в последние десятилетия) на Варшавском шоссе, 25а. В начале XXI века фабрика была ликвидирована (сейчас на ее месте бизнес-центр), ее архив, к сожалению, недоступен. Судя по всему, даже перевалив за седьмой десяток, Велигура не спешил на пенсию. В одной статье, вышедшей в марте 1973 года, утверждалось, что он все еще трудится: «Активный коммунист, ударник <…>, член цехкома, воспитал целую плеяду замечательных рабочих».

РЫБАЛКА НА ЧЕРЕПИШКЕ

В конце 1960-х годов Дмитрий Велигура, вырастивший двоих детей и похоронивший жену, познакомился с Анной Мартыновой, которая была на 11 лет его моложе. И быстро нашел общий язык с ее десятилетней дочкой Таней.

— Подруга мамы сказала, что у нее есть дальний родственник — вдовец, — вспоминает Татьяна Мартынова. — Ему бы хорошую хозяйку в жены, он готов и с ребенком взять. У мамы был еще один претендент. Она спросила меня. Я призналась: «Мне дядя Дима больше нравится».

Жил Велигура тогда в коммуналке на Волхонке. Один журналист предложил устроить ему встречу с председателем исполкома Моссовета, порешать квартирный вопрос.

— Но Дмитрий Игнатьевич сказал: «Все, что надо для жизни, у меня есть», — рассказывает Татьяна Мартынова. — Так что только в 1971 году в порядке очереди мы получили вот эту двухкомнатную квартиру на Липецкой улице.

Обживать новый район и новый дом Дмитрию Велигуре понравилось. Он притаскивал откуда-то доски, увлеченно наращивал подоконник в квартире. Выйдя на пенсию, Дмитрий Игнатьевич полюбил играть в парке в домино и ловить рыбу в Черепишке. О том, что довелось пережить их соседу, никто из жителей Липецкой улицы и не знал.

— Дмитрий Игнатьевич никогда не выступал с рассказами о своем подвиге, не ходил на встречи со школьниками, — говорит Татьяна Мартынова. — Он не видел в той истории ничего особенного: был уверен, что на его месте так поступил бы любой боец.

Кстати

За 1941–1944 годы в Москве улетело 563 аэростата. Из них 193, то есть больше трети, пропали безвозвратно. Каждый случай улета аэростата рассматривался как чрезвычайное происшествие и тщательно расследовался.

«…Мы стали на такелаже из веревок подвешивать бирки с надписью: «Просим возвратить в Москву. Почтовый ящик №…», — вспоминал А. Остроумов, начальник штаба одной из дивизий аэростатов заграждения. — Иногда это помогало.

По телеграммам с мест нахождения выезжали наши приемщики, либо аэростатные оболочки высылались нам по железной дороге. Но, как правило, они возвращались со срезанным веревочным такелажем — в вой ну веревка в деревне ценилась буквально на вес золота <…>… Ну, мы не обижались, а благодарили за помощь».

Бессмертный полк пройдет онлайн

Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений по коронавирусу пройдет онлайн. Традиционное народное шествие будет вестись в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России».

Фотографии уже начали принимать на сайте https://2020.polkrf.ru/.

С 28 апреля по 9 мая добровольцы из ВОД «Волонтеры Победы» ежедневно будут обрабатывать данные, чтобы исключить провокационные и порочащие память защитников Родины случаи.

Онлайн-трансляция начнется в каждом регионе России 9 Мая в 11:00 по местному времени. А минута молчания в память о погибших в этой страшной войне пройдет 9 Мая в 19:00.

Народный артист СССР и сопредседатель движения «Бессмертный полк» Василий Лановой призвал всех, кому дорога память о солдатах Великой Отечественной войны, в этот момент выйти на балкон или выглянуть в окно с портретом участника войны: «Друзья, вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собой».

Вопросы об онлайн-акции можно задать на горячей линии по номеру 8 (800) 201-94-50.