Нагатинские крестьянки шили шляпки из соломы

Великий пост — время… соломенных шляпок! По такому закону жили 150 лет назад крестьянки четырех сел Нагатинской волости — ныне это район Нагатинский Затон и его окрестности. В свободное от полевых работ время — с ноября и до самой Пасхи — женщины зарабатывали, делая на дому летние головные уборы.

В конце прошлого года (№ 308 от 11 ноября) мы рассказали о ремесле, процветавшем в XIX веке в Подмосковье, в том числе на территории нынешнего Южного округа. В селах Зябликово, Братеево, Борисово, Шипилово и Хохловка мужчины зимой вытягивали канитель — тончайшую проволоку. Информация об этом была опубликована в «Сборнике статистических сведений по Московской губернии» 1882 года (том 7, выпуск 1). У этого же тома был еще и выпуск 2, посвященный женским промыслам, — его составила дама-экономист Минна Горбунова (1840–1931). Некоторыми видами описанных там работ занимались и крестьянки на землях теперешнего Южного округа. А изготовление соломенных шляп вообще не встречалось за его пределами.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ДЬЯЧИХИ

По словам Минны Горбуновой, промысел зародился «лет 10–12 тому назад», то есть около 1870 года, в селе Коломенское. Туда переехала из Москвы некая «дьячиха Маргарита Ивановна» и предложила девушкам перенимать у нее опыт. После 4–5-недельного курса Маргарита Ивановна ехала с ученицей в Москву к купцу, которому сдавала свои шляпы, — и новая мастерица начинала тоже получать заказы. «Девушки из села Коломенского выходили замуж в деревни Кожухово, Садовая слобода и Новинки, и таким способом промысел <…>распространялся», — пишет Минна Горбунова.

Работали шляпницы у себя в избах, им требовались только иголки, ножницы и наперсток. Материал выдавал заказчик, причем понемногу — крестьянкам нужно было наведываться ради этого в столицу каждые две недели, а то и чаще. Впрочем, как отмечала Минна Горбунова, «эти поездки вовсе не затруднительны», так как села «не отстоят далее 8 верст от Москвы, а одно из них даже только в 2 верстах, и к тому же население и без того постоянно ездит в Москву с овощами».

ЗАСЕЯТЬ ПОЛЕ РАДИ ШЛЯП

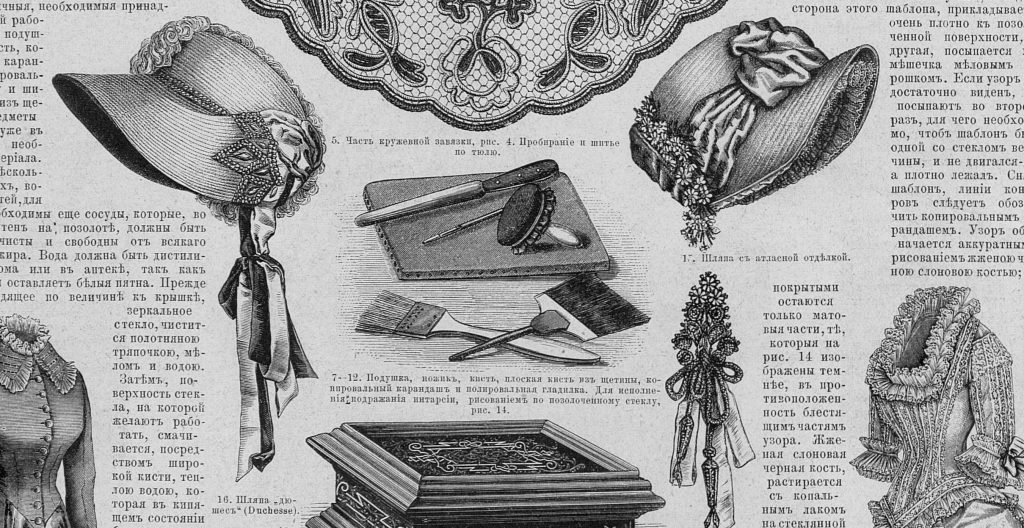

Классическую соломенную шляпку вовсе не плетут, будто корзину (как, возможно, считают некоторые). Плетением изготавливают только полуфабрикат — косичку из соломинок, узкую и плоскую. Эту ленту сворачивают спиралью, аккуратно подшивая каждый следующий ряд к предыдущему, — так и формируется головной убор начиная с «донышка», то есть с верха.

В XIX веке лучшим сырьем считалась пшеница сорта marzuolo — он был выведен ради соломы, его зерна не используют в пищу.

— Стебли этой пшеницы тонкие, имеют красивый золотистый цвет и хорошую эластичность, — объясняет историк моды Ирина Жигмунд. — К тому же изделия из нее получались легкими, что важно для головного убора.

Центром выращивания такой пшеницы с начала XVIII века были окрестности Флоренции. Впрочем, уже в начале XIX века итальянцам на мировом рынке стали составлять конкуренцию англичане, а к концу XIX века — еще и китайцы. В России тоже научились производить солому для шляп — это было в колониях немецких переселенцев под Саратовом. Не исключено, что рукодельницы Нагатинской волости работали с этими плодами импортозамещения.

— Промысел соломки у поволжских немцев начался в первой половине XIX века, — рассказывает искусствовед, исследователь народного костюма Андрей Боровский, много лет проработавший в Саратовском областном музее краеведения. — Конечно, проблем с ввозом товаров в дореволюционной России не было, однако зарубежным материалом могли пользоваться только поначалу. Когда производство становилось устойчивым, искалась местная замена по сырью и галантерее.

СПАТЬ ПО ТРИ ЧАСА

Плетеные косички (их называли просто «соломкой») мастерицам выдавали пачками — от 3 до 6 штук за раз. В пачке было 6 «кусков», каждый длиной от 75 аршин (52,5 метра) до 100 (70 метров). Помимо этого, крестьянки получали «волос» (видимо, конский), «басту» (по словарю Даля — «заморское лыко с разных дерев»), тесемки и «патронки», то есть выкройки из бумаги или накрахмаленной кисеи. Деревенские женщины не могли уследить за городской модой, поэтому изменения фасона часто ставили мастерицу в тупик: «долго ей приходится голову ломать, пока не сообразит, как шить».

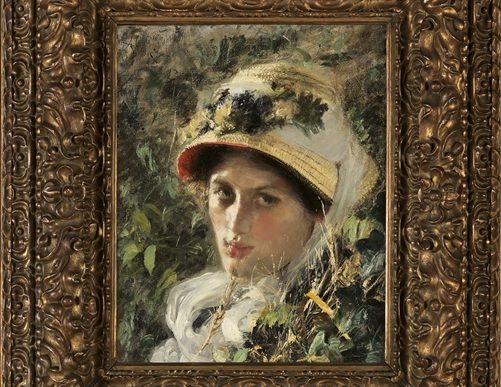

Рабочий сезон начинался после праздника иконы Казанской Божией Матери (4 ноября) и заканчивался накануне Пасхи. С осени делали шляпки для мальчиков, зимой — «дачные», а ближе к Великому посту — дамские. На Великий пост приходился пик нагрузки: на сон иногда оставалось по три часа в сутки. В 1882 году, когда Минна Горбунова собирала сведения для сборника, дамские шляпки (любые) выглядели компактно, зато отличались сложностью форм. Крестьянки, с которыми разговаривала исследовательница, обозначали их внешний вид так: «с крыльями, с ушами, косые».

— В начале 1880-х женский силуэт в целом узкий, вытянутый по вертикали, — описывает его историк моды Марьяна Скуратовская. — Лифы платьев очень облегающие, юбки плотно обтягивают бедра и лишь слегка расширяются книзу, турнюры (накладки позади талии) еще не столь велики, какими станут несколько лет спустя. В костюме все должно уравновешивать друг друга, и шляпки в этот период с довольно узкими полями, зато с заметной тульей — такие головные уборы позволяли дамам казаться чуть выше. Поля могли быть приподняты и спереди, и сзади, и обоими способами.

УТЮГ ВСЕ ИСПРАВИТ

Задачей крестьянок было только шить — дальше в мастерской купца шляпки уже чистили, расправляли на болванках и, видимо, украшали. В неделю трудолюбивая девушка могла смастерить от 24 до 54 уборов, израсходовав 2–3 пачки (12–18 «кусков») соломенной косички. Получается, на одну шляпку уходило от половины до трети «куска» — не менее 26 метров ленты. В другом месте Горбунова пишет, что «куска» могло хватать и на 6 шляпок: все зависело от длины и ширины материала, а также фасона.

Платили заказчики не за штуку готовой продукции, а за выданную пачку «соломки» — зимой и осенью по рублю, в Великий пост — 1 рубль 25 копеек, независимо от толщины ленты. Крестьянки ворчали: ведь «из узенькой соломки труднее и мешкотнее работать, надо делать более частые стежки». Хорошие мастерицы общались напрямую с купцами, а швеи начинающие или просто плохие предпочитали иметь дело с посредницей — той самой Маргаритой Ивановной, которая к 1882 году продолжала жить в Коломенском. Дьячиха сама привозила и выдавала материал, а потом платила от себя гладильщикам, которые могли даже кривую шляпку привести в божеский вид, но за это удерживала от 25 до 60 процентов оплаты, выдавая всего лишь от 40 до 75 копеек за пачку.

УДОБСТВО ЦЕННЕЕ ДОХОДА

За год мастерицы заколачивали по 60–70 рублей — очень неплохо для подмосковной крестьянки 1880-х годов, особенно если учесть, что не нужно было никакого оборудования. В сборнике описано 19 женских промыслов, и лишь в одном случае верхняя граница дохода оказывалась выше (до 100 рублей могли получать штопальщицы вязанных машинным способом чулок), и еще в трех случаях доход сопоставим (до 60 рублей вырабатывали кружевницы и золотошвеи, до 56 целковых — плетельщицы вожжей).

Казалось бы, у нагатинских шляпниц должны были валяться в ногах все соседки, умоляя взять их (или их дочек) в ученицы. Ан нет: в четырех деревнях, обследованных Минной Горбуновой, проживали 1807 женщин, а промыслом занимались только… 42, то есть чуть более 2,3 процента. Возможно, свою роль играли относительно высокий возраст вхождения в профессию (стать шляпницей девочка могла только с 12 лет, тогда как к другим промыслам приобщались и шестилетние) и долгое обучение. Как считает составительница сборника, женщины выбирали менее доходные ремесла, зато такие, которые не требовали «ни чистоты (избы и рук. — «ЮГ»), ни подготовки». А еще — во всех этих селах занимались огородничеством, и «большое число женщин вследствие этого заняты и зимой тем, что обмывают и чистят морковь и коренья <…>, перебирают картофель», готовя к продаже. Минна Горбунова полагала, что «при иной организации труда, при некотором большем запасе технических знаний крестьянок» шляпный промысел мог бы получить «большее развитие». Но об этом явно никто не позаботился — во всяком случае, более поздней информации о нагатинских шляпницах мы не нашли.

КСТАТИ

Соломенная шляпа известна с античных времен, но первоначально служила только простолюдинам — для защиты от солнца. В моду у состоятельных европейцев этот убор вошел в 1730-е годы, в эпоху рококо: тогда стали воспевать жизнь на природе, художники рисовали сценки из жизни идеализированных пастухов и пастушек, а знатные господа и дамы начали использовать в своих нарядах элементы рестьянского костюма.

ЛЮБОПЫТНО

Какими еще ремеслами занимались в 1882 году жительницы нынешнего ЮАО и сколько зарабатывали?

■ Вязание чулок. Самый массовый промысел Московской губернии — им кормились более 12 тысяч крестьянок, зарабатывая 15–29 рублей в год на душу. На территории нынешнего ЮАО обнаружились… 3 вязальщицы, жившие в Покровских Выселках Зюзинской волости.

■Шитье лайковых перчаток. В губернии было 3025 мастериц, из них 6 — в селе Хохловка Царицынской волости. Доход — 32–45 рублей в год

■ Верчение патронов. Речь не о боеприпасах, а о бумажных гильзах для папирос, приносивших от 32 до 40 рублей в год. В губернии этим занимались 8765 женщин, из них 624 — на землях нынешнего ЮАО. В Бирюлеве, Красном, Дьякове, Коломенском, Нагатине было от двух до четырех «патронщиц» на село. В Чертанове, Покровских Выселках, Братееве, Шипилове, Шайдрине, Хохловке, Орехове и Царицыне число было двузначным. На Покровское приходилось 106 таких надомниц, а в Борисове их было аж 203.

■ Размотка бумаги. Имеются в виду хлопчатобумажные нити — их распределяли с больших мотков на мелкие катушки. Заработок был маленький — от 10 до 25 рублей, зато не требовал ни обучения, ни чистоты в избе. Этим кормились более 10 тысяч подмосковных крестьянок, в том числе 745 жительниц нынешнего Южного округа. Меньше всего их было в Садовой слободе (одна работница) и вБирюлеве (семь). В Красном, Волхонке, Котлякове, Покровском, Дьякове, Коломенском, Нагатине, Нижних Котлах, Новинках, Борисове, Сабурове и Шайдрине — двузначное число, а в Братееве — целых 155.