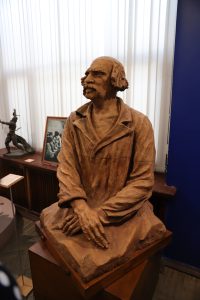

Путем великого творца

5 апреля в Международном фонде искусств имени С. Д. Эрьзи прошла тестовая экскурсия по местам жизни, учебы и работы советского художника и скульптора Степана Эрьзи.

В солнечную пятницу Международный фонд искусств имени С. Д. Эрьзи провел тестовую экскурсию по местам жизни и творчества скульптора Эрьзи. На апробации маршрута присутствовали около 30 гидов и представителей туристических компаний, а также переводчик для слабослышащих экскурсоводов. Участники экскурсии прошли по маршрутам, по которым некогда ходил мастер. Экскурсию провела аккредитованный гид Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Светлана Фисенкова. Степан Нефедов (Эрьзя) родом из маленького мордовского села Баево. В Алатыре он учился писать иконы и позже переехал учиться ремеслу в Казань. В 1896 году он попал на выставку Врубеля и Коровина на Нижегородской ярмарке, которой поразился, и решил больше не заниматься иконописью. В 1900 году он впервые оказался в Москве, где во многих иконописных мастерских Степан Нефедов слышал отказ. Однажды он написал икону святого Михаила, которую сочли слишком жестокой и неспокойной. Но в дальнейшем его стиль позволил работать с деревом и мрамором. В 1901 году он пробует поступать в Строгановское училище, но позже идет учиться в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (бывший Дом Юшкова), на улице Мясницкой, 21, откуда началась экскурсия.

Когда у Степана Нефедова закончились средства, он обратился в мастерскую Бродовского, чтобы обрабатывать фотографии. Он стал жить в здании в стиле венского модерна на Кузнецком Мосту, 6/3, известном как Дом Хомякова, и работать фоторетушером в фотоателье Бродовского. В то время Степан Нефедов, как внештатный фотокорреспондент газеты «Русское слово», фотографировал происходящие события русской революции. Снимал даже приговоренных к смерти. В это время у скульптора родился замысел работы «Последняя ночь осужденного перед казнью» . Но в дальнейшем она была уничтожена.

В 1914 году Степан Нефедов находился в Италии. В это время его родина — Алатырская Дума пригласила его создать там собственный музей. Но началась Первая мировая война, и все собранные Думой средства ушли на фронт. Однако скульптор продолжал творить. Так, в Петровском мужском монастыре в Москве Степан Нефедов арендовал подвальное помещение, в котором создал «Портрет балерины Федоровой», «Голову мордовки» и прочие работы. Здесь у него учились молодые ваятели.

В годы войны его мобилизовали, и он стал работать в военном госпитале на должности художника-муляжиста. Впоследствии его работы даже фигурировали на конференциях.

После жизни и работы в Москве Степан Нефедов уехал из России и 23 года творил в Аргентине. Однако он всегда помнил о своих корнях и даже взял псевдоним по названию этнической группы, представителем которой являлся, — Эрьзя. В творчестве он совмещал достижения мирового ис- кусства и мышление эрзянского народа.

В Аргентине Степан Эрьзя почувствовал тоску по родине и стал писать письма Сталину, что дарит свои работы советскому народу. В то время в СССР были разные отклики на работы автора. Эрьзя хотел, чтобы его возвращение было таким же, как у Сергея Коненкова, которого даже на вокзале по приезде из США публика встречала цветами, а после государство выделило ему мастерскую на Тверской. Когда же Степан Эрьзя вернулся из Аргентины в столицу, торжественно его никто не встречал. Только в Московском доме художника на Кузнецком Мосту в 1954 году состоялась единственная выставка при жизни скульптора. Эрьзя говорил, что одинок, не имеет семьи, но свои скульптуры считает детьми, поэтому не продает их. Экскурсия по местам Степана Эрьзи завершилась на Красной площади. Здесь, в Государственном Историческом музее, в 1926 году состоялась крупная государственная выставка современной скульптуры, и у Эрьзи там был целый зал, а в Кремлевском дворце в 1957 году к своему 80-летию он получил единственную награду от советской власти — Орден Трудового Красного Знамени.