Искусство правильно расставлять знаки

Историю своей страны можно изучать по-разному. Например, читать учебники. Или — проводить время в обществе книг в библиотеке. И теперь перелистывать страницы прошлого можно в «Галерее военной символики» Даниловского района. В преддверии дня Победы над шведами в Полтавском сражении корреспондент «ЮГ» встретился с фалеристом и нумизматом Леонидом Титовым, который хранит у себя в том числе и форму петровских времен.

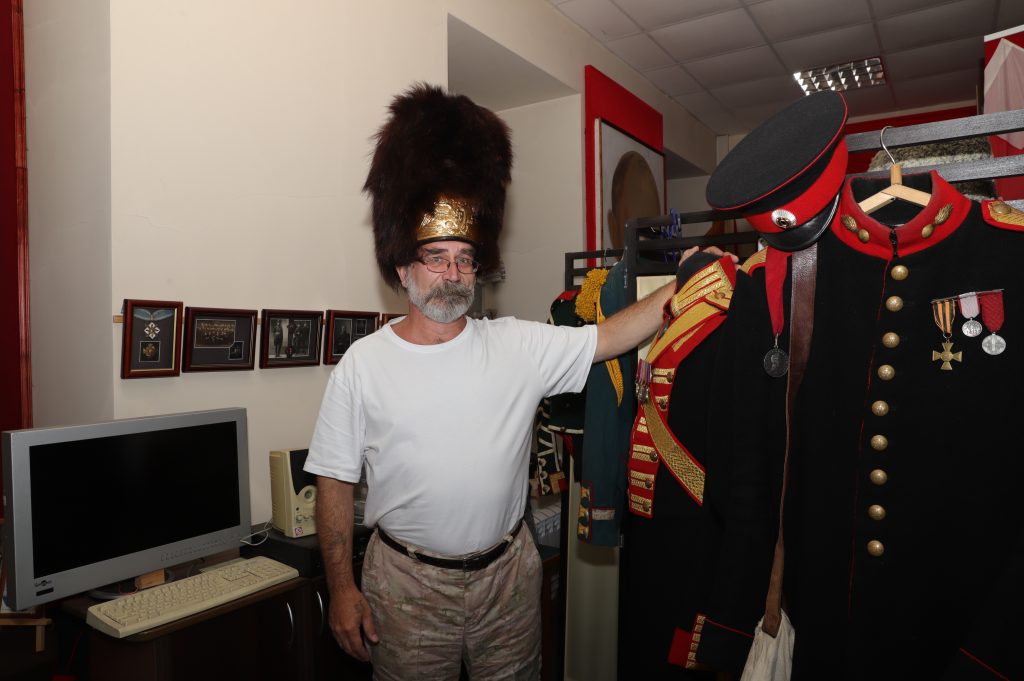

У человека, впервые попавшего в этот особнячок на юге Москвы, сначала могут разбежаться глаза от обилия удивительных предметов, собранных в одном месте. Тут и военная форма различных эпох, и уникальные фотографии, и списки необычных икон. А главное — огромное количество военных и гражданских знаков отличия.

ВСЕ ОЧЕНЬ СИМВОЛИЧНО

По словам Леонида Титова, ранее он возглавлял одну из фирм, которая занималась разработкой и изготовлением военной символики.

— Меня очень заинтересовала эта тема, — рассказывает Леонид Титов. — В 1993 году познакомился со своим компаньоном Борисом. А он в то время занимался изготовлением копий полковых знаков. Мы решили работать вместе. И года с 1994-го начали все это воплощать в жизнь. Знаки разрабатывали на основе опыта русских орденских мастерских. Мы были одними из первых, кто начал восстанавливать традиции русского медальерного дела. А в 1997 году создали общественную организацию «Академия русской символики», которая занималась разработками нагрудных знаков. А фирма, которую в то время возглавлял, — производством в го-рячих эмалях.

Леонид отмечает, что мысль начать заниматься собирательством пришла после того, как появилось понимание, что для того, чтобы знать, как сделать тот или иной знак, надо видеть оригинальную вещь. А значит, такую вещь найти. А параллельно стала формироваться библиотека со справочными и историческими изданиями.

— Сейчас в ней порядка 1,5 тысячи изданий, касающихся военной символики, истории, геральдики и различных смежных дисциплин, — рассказывает фалерист. — Попутно я начал коллекционировать советские награды. Собрал практически все. Денег они стоят много, но иметь их в копиях не хотелось. Тогда я все продал и ушел в военную реконструкцию. Мне всегда был интересен период наполеоновских войн.

Леонид подводит нас к образцу военной формы гренадера Дворцовой роты — элитного подразделения Русской императорской армии. На манекен с мундиром эпохи начала XIX века водружена удивительной формы и размеров медвежья шапка, украшенная двуглавым орлом. Точно такие же когда-то носили гренадеры французской гвардии. Но при учреждении роты император Николай I распорядился ввести похожий головной убор для своих дворцовых гвардейцев как законный военный трофей и «в память подвигов Гвардии в Отечественной войне 1812 года и Заграничных походах 1813–1814 гг.».

— В реконструкции я числюсь в первой гренадерской роте Московского пехотного полка. Он был сформирован в июне 1700 года, — продолжает Леонид, — а до этого был Первым московским выборным стрелецким.

Рядом стоит манекен в форме Преображенского полка.

— В 1700 году случилась битва при Нарве, ставшая разгромной для русских войск, — продолжает фалерист. — В той битве солдаты трех полков сражались, стоя по колено в снегу, и снег этот был красным от крови павших. И Петр Первый в ознаменование подвига гвардейцев постановил носить им красные чулки. С тех пор и гвардия носила такие, а армейские полки — белые или черные. Рядом стоят доспехи средневекового рыцаря. Дополняет наряд массивный блестящий шлем с опущенным забралом. По словам Леонида, несмотря на то что их экспозиция условно делится на три временных промежутка — от Петра I до Николая II, Красная и Советская армии и современная форма, доспех, невзирая на то что слегка выбивается из этого ряда, оказался тут совсем не случайно.

— Владелец лат сейчас находится в зоне СВО, — говорит фалерист. — Но вся его амуниция пока хранится у нас: и штаны, и железная обувь, и латы, и шлем. Но таскать такой наряд на себе — то же самое, что пулемет с боекомплектом.

А вот с массовым производством знаков мы пока остановились. И в основном делаем их для добровольцев из зоны СВО. Тогда-то и пришла еще одна идея — создать отдельную музейную коллекцию. Так появилась Галерея военной символики, так что мы, скорее, не коллекционеры, а собиратели.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Леонид искренне уверен, что исторические знания обязательно нужно передавать и детям, причем делать это не только в игровой форме.

— Когда к нам приходят дети, то мы придумываем с ними различные квесты, уроки живой истории, — уточняет фалерист. — Но мы идем к созданию музея. Пока на наших площадках он получается скорее домашним. Да и плотность хранения тут очень большая. А для детей экспозиции будут сменять друг друга. Например, неделю будет про флот, а потом поменяем на армию. Есть желание сделать подобие детского музея. И ребята будут сами оформлять его, искать материалы, приглашать родителей. В процессе работы дети должны понимать, какой экспонат для чего нужен. Считаю, что так мы сможем оторвать их от улицы.

Леонид рассказывает, что, для того чтобы пополнять собрание, каждую субботу и воскресенье сотрудники ездят на барахолки.

— Какие-то мундиры специально отшиваются по уже готовым технологиям. Например, у нас есть генеральский мундир, золотое шитье для которого выполняли золотошвеи из Торжка. Мы планировали сделать из него форму Леонида Ильича Брежнева. Но тогда на галстук придется прикреплять маршальскую звезду. Да и с орденскими колодками надо разбираться очень тщательно.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛИКИ

Отдельный раздел посвящен старинным фотографиям, портретам и иконам.

— У нас есть Порт-Артурская икона Божией Матери, — рассказывает Леонид Титов. — Ее написали накануне Русско-японской войны, когда одному ветерану обороны Севастополя в Крымской войне было видение. При этом ее надо было успеть доставить в Порт-Артур. Но люди не сильно торопились это сделать. И икона пропала. Но не так давно наши паломники выкупили ее в Израиле. Или икона «Явление Бо- городицы русским войскам» накануне августовского сражения в Первой мировой войне. Так что мы решили купить их списки (копии. — «ЮГ»). И теперь есть задумка купить иконы с военной историей.

А Леонид между тем подводит к одному очень интересному фотопортрету. На нас глядит командир Красной армии с нагрудным командирским знаком.

— Это неизвестный командир Красной армии 1921 года, — показывает Титов. — Подпись на обороте сделана в 1960 году: «У кого окажется мой потрет — позаботьтесь о нем». У него на груди знак, который атрибутировать невозможно. Но мы представляем рядом знаки красных командиров. На них используются полковые венки мастеров старой школы. Идеология была новой, а мастера — старой школы. В музее есть еще несколько экспонатов, которые напрямую не связаны с символикой или нагрудными знаками. Например, телефон АТС-1, стоявший на столе Леонида Брежнева, линейка для определения радиации или игрушки из дерева на военную тематику мастера Александра Шалова.

Леонид очень надеется, что в их собрании каждый может найти что-то интересное. И коллекция когда-нибудь все-таки станет музеем с различными разделами. Пока же ознакомиться с ней можно на страничке в соцсети «ВКонтакте».